Estetica e filosofia delle arti

Estetica dei meme e contrappasso dell’arte

Font improbabili e poco leggibili, un meme sgranato in copertina e immagini in bianco e nero con scomode didascalie disposte verticalmente all’interno. In questo caso, il libro si giudica dalla copertina e, nonostante le premesse, non si tratta di un insuccesso: al contrario, è l’autrice stessa di Memestetica. Il settembre eterno dell’arte (Nero, 2020), Valentina Tanni, a raccontare in una conversazione online che, quando ha letto una recensione su Amazon del suo volume che recitava “È il progetto grafico più brutto che io abbia mai visto”, l’ha interpretata come una grande vittoria. “Se siamo riusciti ad esprimere un’estetica del brutto così sincera” – ha spiegato – “io sono molto contenta”.

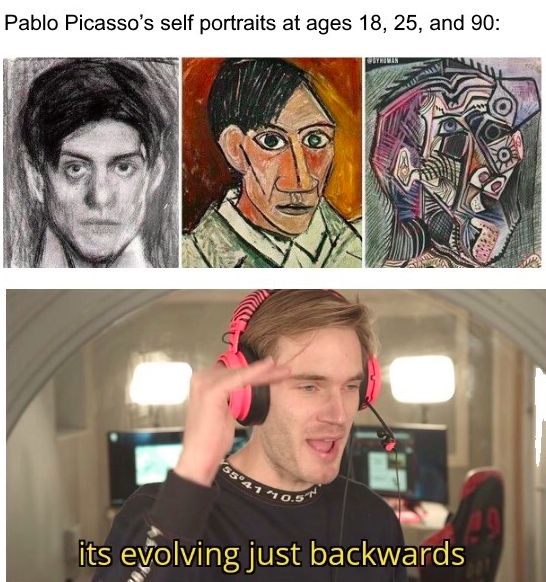

In effetti, l’estetica del brutto nell’ambito delle produzioni digitali contemporanee è una delle molteplici tematiche affrontate dall’autrice nel volume in questione: sebbene il brutto non sia una novità nella storia dell’arte, l’ecosistema creativo dei giorni nostri pare avere accentuato tale tendenza. L’enorme mole di immagini a bassa definizione, pixelate, dal carattere grossolano, approssimativo, e dai colori alterati che circolano sul web viene interpretata dall’autrice come una sorta di nuovo primitivismo, erede, nell’era digitale, del fascino di stampo primonovecentesco che artisti del calibro di Picasso avevano percepito nei confronti delle espressioni artistiche non occidentali, in quanto più spontanee, meno artefatte e meno vincolate ai canoni culturali e accademici.

Paragonare la produzione tahitiana di Gauguin o Les demoiselles d’Avignon alle migliaia di meme e GIF che circolano sul web potrebbe suonare sacrilego, ma l’aura delle opere d’arte – come aveva preconizzato Benjamin – dall’era della riproducibilità tecnica a quella della manipolazione digitale si è progressivamente sbiadita, fino a spegnersi.

«All’interno del continuo flusso del web, dove i contenuti viaggiano senza etichetta in un processo frenetico fatto di download, editing e upload, le immagini d’arte non godono di nessuno statuto speciale: sono file come tutti gli altri, pacchetti di codice binario. Non ci sono cornici a segnalarle, né didascalie, né mura museali in grado di proteggerle dalla contaminazione. Non c’è bisogno di frequentare luoghi appositamente concepiti per vederle, né di leggere pubblicazioni di settore o di essere membri di un sempre più ristretto e anacronistico “mondo dell’arte”. L’immagine di un’opera può apparire in qualsiasi pagina web, pubblicata accanto ai materiali più eterogenei: foto personali, citazioni, video di gattini, strisce umoristiche o schermate di film e videogiochi» (p. 96).

È una delle tesi principali che Valentina Tanni espone nel suo testo, chiamandola il “contrappasso dell’arte”: come Duchamp prese un orinatoio e lo mise in un museo, rendendolo con tale gesto opera d’arte, così autori spesso anonimi del web adoperano le immagini di capolavori, le modificano e le reinseriscono in un flusso eterogeneo, togliendo loro quel piedistallo che avevano guadagnato ed esercitando una pratica più o meno consapevole di riappropriazione. Se nel corso del XX secolo, infatti, era stata l’arte ad appropriarsi attraverso le sue sperimentazioni di materiali e linguaggi altri (cinema, pubblicità, cultura pop, oggetti quotidiani etc.), il fatto di essere ora «riassorbita nel maelstrom della cultura visiva» (p. 97) costituisce di fatto il suo contrappasso.

Ci si può allora chiedere cosa tutto questo abbia a che fare con l’arte, tradizionalmente intesa. Molto poco e molto al contempo. L’idea, innovativa e per certi versi disturbante, che l’autrice audacemente propone è in sostanza la seguente: occorre prendere atto dell’esistenza di un nuovo genere di espressione artistica diffusa, collettiva, amatoriale e metamorfica, che si manifesta nella manipolazione, editing e remix delle immagini, la cui produzione si è estesa ben al di là dei limiti di una categoria sociale circoscritta.

«Questa centralità [dell’artista], come più volte sottolineato in queste pagine, si sta oggi sgretolando, lasciando il posto a una dinamica di creazione e gestione delle immagini di stampo collettivo. Nell’era dell’accesso globale agli strumenti di produzione e distribuzione dei contenuti, le estetiche e i linguaggi elaborati da autori anonimi – singolarmente oppure all’interno di lunghe catene collaborative – assumono un’importanza culturale che non può più essere sottostimata. È dunque necessario espandere una volta per tutte la nostra idea di arte, accettando la possibilità che si tratti di una modalità di espressione e di soggettivazione diffusa, capace di infiltrarsi nel quotidiano e confondersi con le semplici azioni della vita, abitando luoghi non istituzionali e adottando modalità impreviste, scomposte e inopportune» (pp. 241-242).

Si tratterebbe della realizzazione più esaustiva e inaspettata delle utopie partecipazioniste che l’arte contemporanea ha proposto a partire dal secolo scorso, auspicando l’avvicinamento e la collaborazione del pubblico all’opera d’arte, in modo particolare nella cosiddetta arte relazionale. Nessuna installazione all’interno di un museo, però, ha mai raggiunto i livelli di coinvolgimento di alcuni fenomeni del web. Gli esempi sono innumerevoli: si pensi alla “Ice Bucket Challenge”, iniziativa del 2014 nata per sostenere la ricerca sulla sclerosi multipla, che ha portato migliaia di persone a compiere un’azione assurda, ossia versarsi addosso un secchio di acqua ghiacciata. Oppure al “World Sandwich”, azione lanciata nel 2006 che invita due persone, che si trovano agli esatti antipodi del globo, a poggiare per terra una fetta di pane di modo da creare un “panino” che abbia il mondo come ripieno. O ancora alla pagina Facebook “La stessa foto di Toto Cutugno ogni giorno”, online dal 2014, che sfida le logiche di produzione e consumo costante di novità dei Social Media, pubblicando la stessa identica e sgranata fotografia ogni giorno. Come nota l’autrice di Memestetica, gli utenti sembrano comprendere perfettamente lo spirito di queste azioni, contribuendo alle azioni collettive, esacerbandone la componente surreale attraverso commenti altrettanto surreali e ironici, condividendo, diffondendo e reinterpretando i contenuti. Siamo di fronte a esempi di performance art su scala nazionale quando non addirittura mondiale – certo, spesso inconsapevole.

Ma non è forse proprio l’inconsapevolezza di tale flusso di creatività, unita all’enorme partecipazione e alla difficoltà a inserire il fenomeno all’interno di griglie definitorie precostituite, garante di un’autenticità artistica che si riteneva ormai appartenere al passato? Nell’epoca della “morte dell’arte”, che dovrebbe apprendere il proprio tempo nella forma filosofica del sapere, pare riemergere con prepotenza un’ondata di espressione simbolica – per evocare un linguaggio hegeliano – o un’arte allo stato selvaggio – per riprendere i termini di Valentina Tanni. Se la forma simbolica è grezza, multiforme, labirintica, e si rapporta ai contenuti in maniera arbitraria e accidentale, allora un meme della Gioconda, la GIF che mette in loop la scena di un film e persino una evanescente e mutevole challenge di Tik Tok sono prodotti indeterminati e smisurati di un sentire comune, che parlano a tutti, come in altre epoche erano in grado di fare solo le grandi opere d’arte.

Sicuramente un’esegesi provocatoria e problematica, che ha tuttavia il merito di provare, per una volta, a considerare le forme più contemporanee di creatività virale non soltanto un rischio (per la società in generale, e per il destino dell’arte in particolare), ma anche una “grande opportunità” (p. 245).